一、网络媒体风头正健

互联网技术的发展为网络媒体传播所能达到的境界不断提供强有力的支持。下一代互联网(或称第二代互联网)正在快速来临。

从协议角度看,下一代互联网是基于Ipv6协议的互联网;

从资源角度看,下一代互联网是“网格”;

从内容角度看,下一代万维网是“语义万维网”或“语义网”;

从带宽角度看,下一代互联网是“宽带互联网”或“高速互联网”;

从移动角度看,下一代互联网是“移动互联网”。

基于以上技术发展,网络媒体在传播内容和形态方面已经并继续出现重大变化。

从目前看,至少包括以下几个方面:

(一)伴随宽带网络的广泛使用,音视频内容的比重将大为增加;

(二)宽带网络与无线通信网络的无缝对接,互联网上的文字、图片尤其是音视频内容将大量进入各类移动终端;

(三)搜索引擎提供的新业务新服务将不断扩大,具有实力的搜索引擎如google等,在互联网传播领域中的地位将不断提升;

(四)被称为“自媒体”、“私媒体”的博客,借助技术的力量迅速崛起,如图片博客(Fotolog)、音频博客(Alog)以及播刻(Podcast)、网络电台主持人(NJ)、视频博客(Vlog)、移动博客(Moblog,或称手机博客)将对现有互联网传播格局造成更大的冲击;

(五)随着广播、电视的完全数字化,数字收音机和数字电视机亦将成为互联网内容传播的重要终端;

(六)由于搜索引擎、P2P、RSS、维客(Wiki)、流媒体等技术的发展,使得人们获取新闻信息、浏览新闻信息、以及对新闻信息反馈的方式都将发生相当的变化。

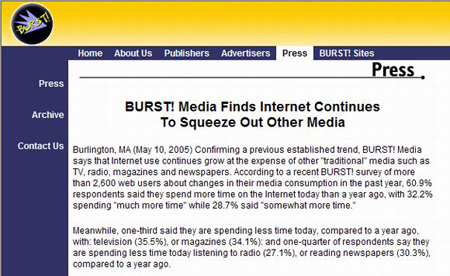

互联网今天已全面融入了当代人的工作、学习、生活、娱乐、人际交往等所有领域,它不仅促使商业模式产生变革,还加速不同媒体间影响力和市场份额的消长。从媒体的发展趋势看,最近的一次研究调查再次印证了人们一直认为的网络媒体会压缩其他传统媒体的理论。美国BURST!Media于2005年5月10日公布的调查显示【图1】,近年人们使用网络的时间越来越多,花在其他媒体的时间则不断减少。在这份针对2,600位网络使用者所进行的媒体消费行为调查中,有60.9%的受访者表示他们比起前一年花在网络上的时间更多了,而减少看电视的人有35.5%,减少看杂志的有34.1%,减少听收音机的人有27.1%,减少看报纸的人有30.3%。有意思的是,上述情况并没有因年纪而有所差异,在这份调查中显示,几乎所有年龄层都增加了在网络上的时间,即使是过去被认为已经花费相当大的比例在网络上的年轻族群(18-24岁),他们当中仍有高达62.6%的比例表示,比起前一年现在花费在网络上的时间仍有所增加。

【图1】互联网持续压缩其他传统媒体的使用度(BURST!Media报道截屏图)

二、数字媒体缤纷多彩

数字技术的本质特点是兼容、开放、共享。

所谓“媒体”,就是专业人士无休止地从事新闻或信息的收集、整理、加工,将内容产品通过某一传播通道传播给广大受众的机构。也就是说,媒体的主要工作是制作“内容产品”,而内容产品一方面要产生社会效益,另一方面要产生经济效益。

数字传媒改变了以往某类传媒仅提供单一形态信息的特点,如今任何传媒都具有了提供多媒体信息及产品的能力。数字传媒成为“数字内容提供者”(Digital Content Provider, DCP ),其发布的信息可以通过各种平台或通道进行传播,而受众亦可以通过多种数字化终端进行接收。

目前国外有“数字内容产业”的概念,其定义为:“将文字、图像、语音、影像等资料加以数字化并整合运用之技术、产品或服务”。数字内容范围不同国家或地区有所不同。如日本按內容分类,分为影像、音乐、游戏及图书四大类;按传播形态分类,则分为实体、互联网、移动通信网络及数字广播四类。在台湾则分为8类:移动资讯、游戏软件、动画影片、内容软件、流媒体音视频、电子出版、数字学习和数字典藏。最近又增加了一类:数字艺术。随着科技的发展,数字内容产业范围将不断延伸至各个领域,产业特性也将从单纯产制过程进一步衍生至周边服务。如数字音视频内容一方面可以流媒体的形态通过互联网、手机等实现增值,也可以通过光盘(今后是高清晰度高密度数字光盘,如蓝光光盘Blu-ray Disk)、各类手持播放终端等实现增值。

今天的各类媒体不仅要关注内容生产的数字化,而且要关注数字传播平台或通道的发展。

以广播影视数字化为例,它包括两个方面,一是广播、电视、电影机构本身采用数字技术,包括采集、制作、传输、播出(放映)等全过程的硬件设备,如在电视领域还要关注网络电视、手机电视、车载移动电视、楼宇电视、户外大屏幕电视、互动电视、卫星直播电视等电视数字化后衍生的各种新形态;二是与之密切相关的新的各类用户数字终端,如数字音频收音机、电视机顶盒、液晶电视机(LCD)、等离子电视机(PDP)、MP3播放器、PMP播放器(Portable Media Player,国内市场称MP4播放器)、MD播放器、个人数字助理(PDA,亦称“掌上电脑”)、高清晰度高密度数字光盘、3G手机、电子游戏机等的研发、生产、销售等。

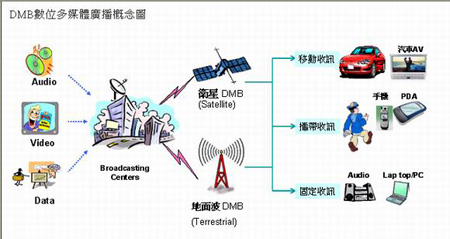

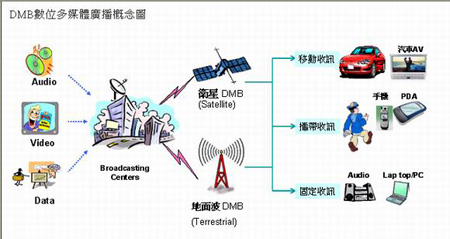

近期引人注目的一项新技术新服务是韩日两国的卫星数字多媒体广播(S-DMB,Satellite-digital multimedia broadcasting)。2004年3月13日,韩国电信公司(SKT)和日本移动广播公司(MBC)联合发射了全球第一颗用于移动终端的广播电视通信卫星——MBSat1,其两个波束分别覆盖韩国和日本。【图2】2004年10月20日,日本开始提供正式服务,开播之初的节目组成为7个电视频道、30个广播频道,及大约60个主题的数据信息服务。2005年5月1日,韩国开始提供正式服务,包括音乐、新闻、电影、体育、电视剧、游戏等8个电视频道和音乐、外国语会话等20个广播频道。这项技术无疑是数字传播技术发展的最新里程碑。

【图2】DMB示意图(原刊于台湾拓璞研究所网站)

三、媒体发展未来展望

人们对未来发展总是喜欢进行预测。以往对媒体未来进行大胆预言的大多

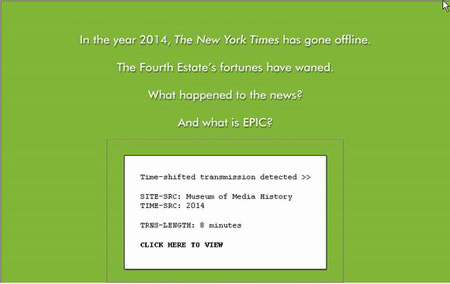

是像比尔•盖茨或前英特尔总裁格鲁夫等人,而今天有两位英国新闻系的年轻毕业生 Robin Sloan 与 Matt Thompson,制作的一部8分钟的短片《媒体未来的历史:1989-2014演变中的个人资讯建构》(观看网址:http://epic.makingithappen.co.uk),对媒体15年的走向进行了回顾和展望。【图3】

片中回顾部分,提到的标志性事件有:

1989年,伯纳•李(Berners-Lee)发明了万维网(world wide web),把互联网的应用带入全新的境界。

1998年,目前最著名的搜索引擎google问世。

1999年,电视机顶盒TiVo(美国著名品牌)出现,可自动搜寻节目、数字录影长达140小时,摆脱了看电视不再受电视台预定时段的约束,用了TiVo的人,没有人拿掉不用。

同年,网络后起之秀Pyra Labs建造了网上日志 Web Log写作工具Blogger。

2002年,Google 发布 Google News(注:中文新闻于2004年9月推出),新闻的选择与刊发自动生成,不用人为编辑。

2003年,Google 并购Blogger,成为博客年。(注:中国博客也由本年兴起)

同年,微软推出Newsbot,汇集网上新闻给读者,与Google News抗衡。

片中预测部分,预言的标志性事件为:

2006年,Google 整合其全部技术与资源,包括 TiVo、Blogger、 Gmail、及搜索技术,建立Google Grid传播平台,它几乎可以无限制的储存、传递、共用各类媒体资讯,永远连线并可从任何地方取得。任何人也都可以把自己的信息,以所需的安全层次储存在Google 王国,或公开发行给他人阅读。

2007年,微软继续与Google抗衡,推出新闻储存平台Newsbotster,整理排列个人化的新闻。

2008年,Google与Amazon合并,取名为Googlezon。Google的网络技术加上Amazon的商业建构,可以依每一个人的社会关系、兴趣嗜好,提供完全个人化的新闻、资讯与广告。

2010年,网络媒体大战爆发,Googlezon终于战胜微软,因为 Googlezon 可以从平台撷取资料,重组词句,机动的建构新闻与资讯。2011年,《纽约时报》控告Googlezon侵占版权,8月4日最高法院判决后者胜诉,Googlezon更加不可一世。

2014年3月9日,Googlezon推出 EPIC (Evolving Personalized Information Construct),EPIC 是一个庞大的网络结构,过滤、整理、组织全球的资讯。每个人都能是这一庞大网络的资讯供应人,从Blog网志、手机影像、影视片段、乃至深度调查报告。提供的资讯可依收欢迎的程度,获得报酬。每个人也都是这一庞大网络的使用人,系统自动依各人的消费习惯、社群关系、族群特质、兴趣嗜好来建构资讯。EPIC成为世界资讯的集大成者,深入、宽广,前所未有。而此时印刷版的《纽约时报》将收摊,仅为少数执著与年长者印制简讯。

作为大胆预测,短片最后虽然加了一句“实际上可能不会如此”,事实上也不太会如此,但传播技术发展带来的快速而深刻变化,却让我们感受强烈。

【图3】短片《媒体未来的历史》链接网页截屏图

四、国家信息化战略从“e”到“u”

从更高的层次必须看到:一个新概念的提出预示着未来几年重要变化已经开始,这就是由“e”向“u (ubiquitous)”的转变。尽管这仅仅是一个字母的变化,但它直接导致国家信息化发展战略和政策的制定有了更加高远的着眼点。

日本如同其他发达国家一样,原来制定了“e-Japan” 信息化战略发展规划,该规划以“2005年成为世界最先进的IT国家”为目标。原定2005年日本能有3,000万家庭可以宽带上网及1,000万家庭可以超宽带(30Mbps~100Mbps)上网的目标于2003年提前达成。因此,2004年8月,日本基于未来发展,提出了“u-Japan”规划,要实现“2010年成为世界最先进的ICT(Information and Communication Technologies)国家并领先全球”的目标。

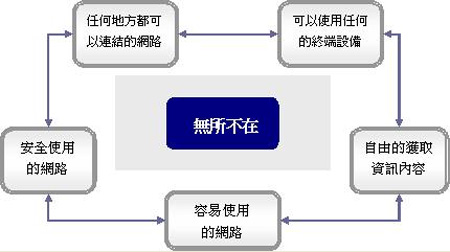

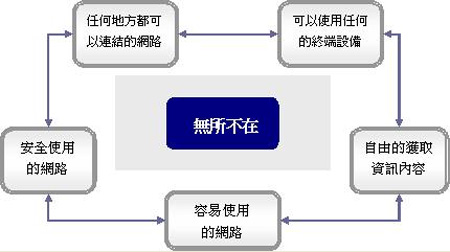

“无所不在”的网络环境包含五个“A”,即“任何时间(Any time)”、“任何地点(Any where)”、“任何设备(Any device)”、“任何服务(Any service)”以及“安全性(All Security)”。【图4】

“Ubiquitous Computing”(无所不在的运算能力)的概念,早在1988年便由美国已故的全录帕洛亚托研究中心Mark Weiser博士提出,以后又衍生出“Ubiquitous网络”的概念,认为“人们将不会意识到网络的存在,而能随时随地通过任何终端设备上网并享受到各项数字内容服务”。但由于当时全球的网络基础建设尚未完备,故此概念鲜被使用。目前全球宽带及移动动通信网络趋于成熟,无线(Wireless)技术(如Wi-Fi、WiMAX及RFID)有突破性的发展助长之下,2004年日本及韩国分别提出了“u-Japan”及“u-Korea”计划,显示未来的网络世界将会是个有线及无线无缝对接的世界,通过Ubiquitous网络建设及数字消费性电子产品的开发,各项科技的应用将会更为人性化,并与人们的生活密切结合,而这项新的趋势将会是未来五年或是十年内,不容忽视的重大经济驱动力。

【图4】“无所不在”传播环境示意图(原载台湾FIND网站)

参考文章:

1、那福忠,《1989-2014:演变中的个人资讯建构》,刊于台湾UDN网站,2005/05/11

2、林世懿,《日本最新IT政策─u-Japan介绍》,刊于台湾FIND网站,2004/10/04

本文写于2005年6月28日

发表于《中国传媒科技》7月号